浜松・磐田・袋井を中心とした県西部で「木の香りと暮らす」をコンセプトに、宮大工の伝統技術を活かした耐震等級3×高気密高断熱の注文住宅を建てているKAHOU(天峰建設)の澤元です。

今回の内容は、これから家を建てようと思っている方であれば最近よく耳にする耐震等級とは何か気になっている方や、耐震等級3を取得する必要があるの?

と思われている方にお話ししていきたいと思います。

結論からいうと末長く安全安心に暮らしたい方は耐震等級3の家に住みましょう!

耐震等級とは

まずは耐震等級について説明していきたいと思います。

耐震等級とは1〜3等級まであります。

【耐震等級1】

建築基準法で定められている最低限の耐震性能。

稀にくる大地震に倒壊はしない強度です。

しかし、倒壊はしませんが大きく傾いたり大きく破損したりと継続して住み続けれるかは分かりません。

仮に住み続けれるとしても、大規模修繕が必要となる可能性があります。

【耐震等級2】

耐震等級1の1.25倍の耐震性能。

耐震等級2に分類された建物は長期優良住宅に認定されます。

【耐震等級3】

耐震等級1の1.5倍の耐震性能。

稀にくる大地震でも軽い補修程度で住み続けられる強度です。

耐震等級3は本当に大丈夫?

気になるのが耐震等級3の家が「本当に大丈夫なの?」という疑問が残ると思います。

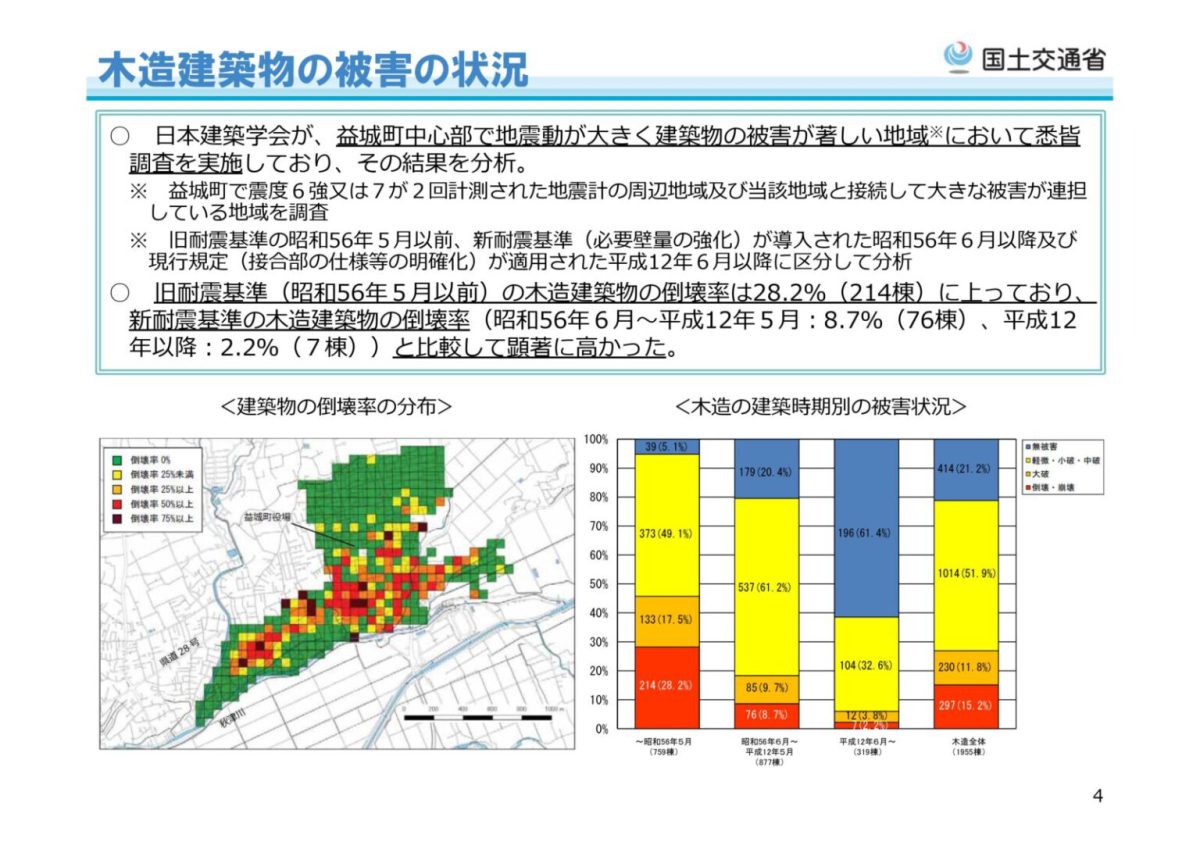

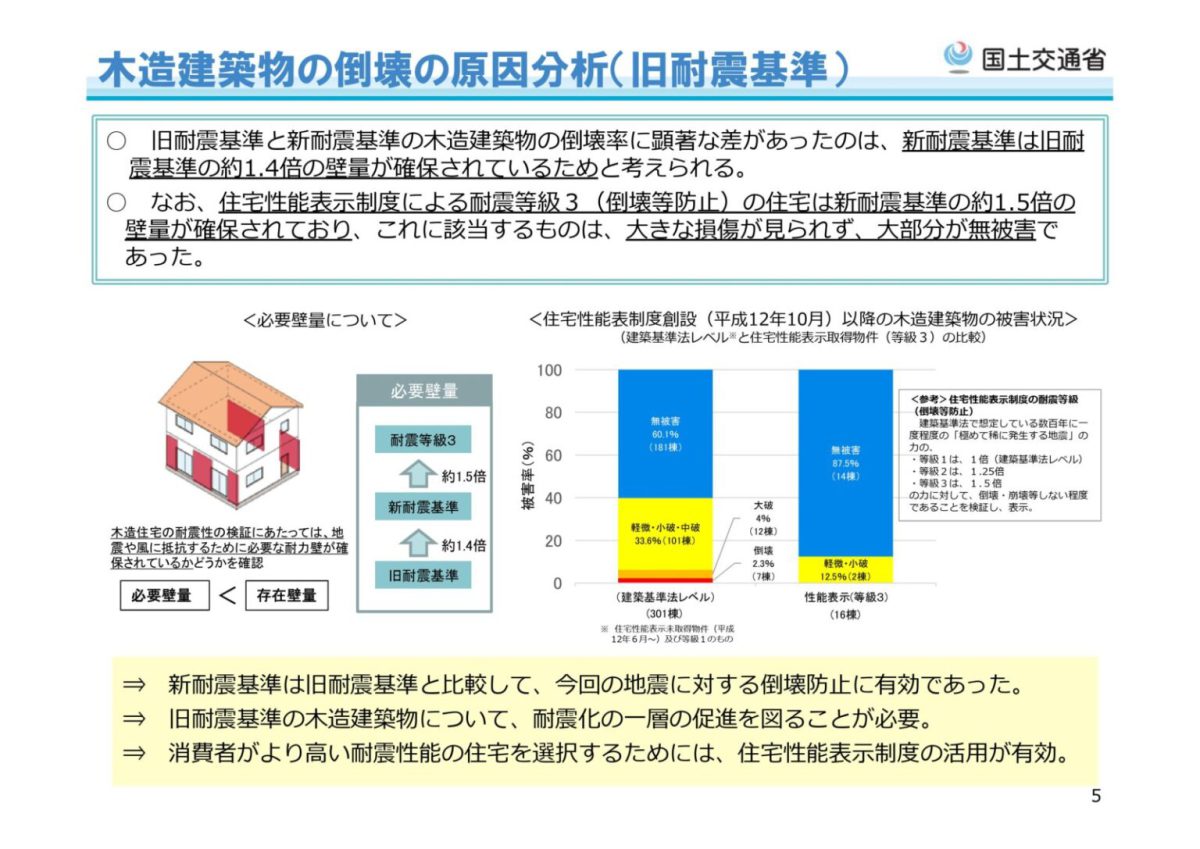

2016年に起きた熊本地震の国土交通省による調査結果で証明されています。

熊本地震では震度7の地震が2度観測されました。

観測史上初となる震度7の地震が連続で発生したことで、益城町周辺は甚大な建物被害に遭いました。

その結果多くの家が倒壊しましたが、耐震等級3で建てられていた家は無傷もしくは軽微な破損程度の被害で済んでいます。

この地震を境に、耐震等級3の家づくりの必要性が証明され多くの工務店で耐震等級3の家が建てられるようになりました。

いつ起きるかわからない地震備えて、耐震等級1の基準法ギリギリの家ではなく繰り返しの地震にも耐えることができ、その後も継続して住み続けることができる耐震等級3の住まいを造りましょう。

【許容応力度計算による耐震等級3が必須】

住宅の強度を表す計算方法が3つあります。

- 建築基準法の仕様規定

- 品格法における性能表示計算

- 許容応力度計算

上記の計算方法で住宅の耐震性・耐震等級を確認するうえで最も信頼できる計算方法は許容応力度計算です。

許容応力度計算とは「外力を受けて部材にかかる力(応力度)」が「部材の許容できる力(許容応力度)」以下におさまることを示す計算法です。

部材が外部からの力に耐えられるか、という安全性を確認する計算です。構造計算ソフトを用いて以下の検討項目を確認します。

- 鉛直荷重(重さに耐えられるか)

- 風荷重(風力に耐えられるか)

- 地震荷重(地震に耐えられるか)

- 層間変形(構造を支える柱がどれだけ変形するか)

- 偏芯率(柱の配置のバランス)

- 剛性率(各階のバランスによりねじれに耐えれるか)

- 解析(各部材、接合部に加わる力は大丈夫か)

柱や梁や基礎などすべての部材一つひとつの応力を計算するため時間やコストはかかりますが、最高レベルの地震対策をした場合は、許容応力度計算が欠かせません。

【まとめ】

許容応力度計算をするうえで30万円〜50万円ほどの費用が掛かります。

しかし耐震等級1のギリギリの強度の家で不安を抱えながら住み続けるより、耐震等級3の家で暮らす方が安心して住み続けられます。

多少費用は掛かるかもしれませんが、全ては命を守るためです。

大切な家族の命を守るために地震に強い家を建てましょう。

KAHOUでは全棟標準で耐震等級3を取得した住まいを提供しています。